Michael Wohlfahrt neu

März 25, 2023 um 18:09 | Veröffentlicht in St.Veit | Hinterlasse einen KommentarEs heirat sich, es heirat sich, es heirat sich so schön!

Nur muß man es versteh´n,

Mit Weibern umzugeh´n!

(nach Dr.Adalbert Schmidt 1903-1994)

Oh ja, mit den Frauen versteht er es wirklich, der jugendliche Michel! Ein tiefer Blick aus seinen blauen Augen da, ein galantes Kompliment dort und die holde Weiblichkeit schmilzt dahin. Das Schönreden beherrscht er wie kein anderer und die Tanzkunst hat er sich früh schon und ganz ohne fremde Hilfe angeeignet. Ein paarmal den Spielleuten aufmerksam zugehört und dabei den Tanzenden genau auf die Füße geschaut, das hat genügt. Wieder bei der Arbeit und beim Stallauskehren, wenn grad sonst niemand in der Nähe war, wird mit Musik und Takt im Kopf gleich geübt – mit dem pirkenen Besen als Partnerin! Später, als er dann in Vorbereitung des Lebmacher Kirchtags eigenhändig den Tanzboden zimmert, gibt es keine Hemmungen mehr, auch echte Partnerinen auszuführen. Sein Lieblingstanz ist der Tramplan. Er beherrscht aber auch die Masur(ka) – Polka und Walzer sowieso. Die „Lustigen Zwanziger Jahre“ bieten reichlich Tanzgelegenheit, auch weit über die traditionellen Kirchtagszeiten hinaus.

Eines schönen Morgens im Oktober ist die Schotterstraße nach St.Veit so stark begangen und befahren, daß die endlose Schlange von Menschen und Fuhrwerken fast nicht abreißt. Von Friedlach und Kadöll, von Maria-Feicht und Glanegg, aus der Gegend von Zweikirchen und Rohnsdorf aber auch von den Bergorten Liemberg, Gradenegg, Glantschach und Pulst drängen die Pferdewagen heran, alle gut besetzt und nicht selten mit einem Fohlen oder Rind am Wagenende festgebunden. Alles hat zum gemeinsamen Ziel, den Wiesenmarkt in der alten Herzogstadt. Bauersleute, Knechte und Mägde sind fesch herausgeputzt, gut gelaunt und erwartungsfroh. Die Herrenbauern hingegen haben noch etwas Zeit. Sie müssen sich nicht selbst um Unterbringung der Zugtiere und um Aufstellung der zu verhandelnden Tiere kümmern. Es genügt, wenn sie sich mit Kales (Kalesche), oder gar Landauer, mit dem Steirer-auch Stadtwagerl genannt, zu späterer Tageszeit auf den Weg machen. Sie werden beim „Bruckenwirt“ oder beim „Grünen Baum“ einstellen. Die dortigen Hausknechte werden sich für ein gutes Trinkgeld der Pferde annehmen, auch wenn es bis spät in die Nacht dauern sollte. Feierlich und selbstbewußt wird man dann den kurzen Weg auf die Wiese zurücklegen, da- und dorthin grüßen oder sich grüßen lassen. Zuerst geht es einmal zum gewaltigen Viehauftrieb. Wer hat wohl diesmal die schönsten Ochsen und die feurigsten Rösser? Sind die richtigen Käufer eingetroffen? Wie verhält sich Angebot und Nachfrage? Ist dieser Teil des Marktes endlich gut vorüber, dann muß man noch bedenken, daß zu Micheli die Leihkäufe, sprich die Dienstverträge für das nächste Jahr fällig sind. Bleibt der Hausknecht, der Roßknecht, die Feld- Sau- oder Kucheldirn übers Jahr, oder werden sie sich verändern? Nehmen sie den Leihkauf, oder haben sie diesen vielleicht schon von anderer Seite angenommen? Ja, der Bauer muß an vieles denken, ehe er seine Leute auf den Rummelplatz mit Schaukeln, Schießbuden, Ringelspielen, Panoptikum, Geisterbahn usw führen kann. Spätestens jetzt ist auch das sogenannte Marktgeld – ein Zehrgroschen für das Gesinde und die Kinder – zu reichen. Das kann verschieden hoch ausfallen, nicht immer nach der Wohlhabenheit, sicher aber je nach Geiz oder Freigebigkeit des Spenders! Mit diesem kleinen Besitz in Händen, beginnt nun ein hartes Kämpfen und Abwägen auf seiten der Dienstboten. Soll ich bei den Lebzeltern vorbeischauen oder zu den Standlern gehen, die fürs ganze Jahr Notwendiges feilbieten? Soll der Knecht auf den Tanzboden oder auf die Kegelbahn? Harte Fragen fürwahr. Dazu ist die Zeit nicht endlos, denn am Abend wartet daheim wieder die tägliche Stallverrichtung. Diese blöden Rindviecher kennen ja keinen Sonntag und keinen Markttag! Was für ein Glück, das Geld hat gar noch für ein wenig Türkischen Honig und ein Stanizel Kokosbusserln gereicht, denn an die Haushüter zu denken und ihnen einen „Markt“ heimzubringen, das gehört sich einfach.

Auch unser Michel ist an diesem Tag zeitig auf den Beinen. Er hat sich fesch gemacht und

will schon aus dem Dorf hinaus auf St.Veit zu streben, da kommt wie zufällig die Familie des Maurermeisters Valent, Francesco mit Namen, den Mulle-Weg herunter um ebenfalls die Richtung zur Stadt hin einzuschlagen. Michel lupft artig grüßend den Hut, fragt, ob er sich

der Gesellschaft anschließen darf. Das wird ohne besonderes Aufsehen akzeptiert.

Die Söhne des Maurers kennt Michel längst schon recht gut und auch ein wenig die Töchter.

Nur heute ist da ein neues Gesicht darunter und was für eines! Frieda, von der er bisher nur den Namen nennen gehört hat, ist aus der Oststeiermark, wo sie seit der Internierung der Friulaner im Jahre 1915 Bauernarbeit und steirische Armut in einem kennenlernen durfte, als letzte endlich wieder zurück. So kurzweilig sind die fünf Kilometer Fußmarsch dem Michel noch nie vorgekommen. Erst einmal beim Mansfelder Riegel und beim Schwarzfurterkreuz angelangt, ist der Wiesenlärm und das Musikgedudel schon ganz deutlich zu hören, was die fröhliche Wanderschar noch mehr beflügelt. Michel nimmt sich vor, seine neue Bekannte nicht mehr aus den Augen zu lassen. Er zeigt sich von seiner besten Seite, gibt sich locker und splendid. Gemeinsam genießt man das Bad in der Menge, die kleinen Vergnügungen und insbesondere das Geschenk an alle Verliebten, welches nur der Wiesenmarkt so richtig verschafft: Man kann leicht jeden verlieren, der vielleicht störend wäre und sich doch dabei fürs Leben finden…..

Die dreifärbige Katz

Die Schlintlin hat Besuch. Mitzl, fragt sie, weißt Du mir keine junge Katz? Unser alter Petzel (Kater) ist wirklich für nichts mehr zu brauchen. Dem laufen die Mäuse unter seinen Ratzen vorbei, doch er rührt sich nicht von der Ofenbank.

Oh, meint die Mitzl, vielleicht kann ich Dir sogar zu einer dreifärbigen Katz verhelfen, das

sind ja doch die aller aller besten zum Mausen. Ob Feldmaus oder Hausmaus, eine Dreifärbige ist fleißig und erwischt sie alle.

Jetzt mit Mitte der Zwanziger Jahre sind gar viele Dreifärbige unterwegs, allerdings auf Menschenbeinen. Ob in Häusern oder auf Plätzen, sie sind nur darauf aus, anstatt Mäuse

Menschen zu fangen. Wir haben ja neuerdings eine demokratische Republik und die Macht geht vom Volke aus, so steht es in der Verfassung, also werden Anhänger gebraucht. Dabei hat den neuen Staat eigentlich keiner so richtig gern. Wie lang wird er seine Gründung überleben ?

Natürlich, ein Acht-Stunden-Tag, ein bezahlter Urlaub, gerechter Lohn das alles würde wohl auch unserem Michel taugen. Aber wer verhilft ihm zu seinem Recht? Gut, die paar Eisenbahner, die er kennt, die haben das wirklich schon und vielleicht sogar noch ein bißchen mehr. Es ist auch schon einer von ihnen im Gemeinderat, aber zu reden hat er dort nicht viel. Da redet der Herr Oberförster im Namen des Grafen und da reden drei Besitzer, einer aus Feistritz, die zwei andern aus Pulst und Lebmach. Die sagen, die Sozi wollen zuviel auf einmal, das können wir uns nicht leisten. Außerdem verfolgen die Sozialisten die Weltrevolution. Man sieht das ja in Rußland und hat es gesehen in Ungarn, Berlin und München. Wer kann denn für die Internationale oder für die Internationalen sein, die unseren guten alten Staat in Grund und Boden gehauen haben? Nicht genug, daß sie unser Territorium empfindlich kleiner gemacht haben, jetzt verbieten sie uns auch noch die einzige Überlebensmöglichkeit, das Zusammengehen mit Deutschland. Nein und nochmals nein, den Sozis kann man nicht trauen, selbst wenn die Sozialisten Bauer und Renner für den Anschluß mit Deutschland sind, einem sozialistischen Deutschland, versteht sich. So reden sie, die Menschenfänger.

Otto Gutzinger, Bahnarbeiter in Pulst, ein Sozialist der ersten Stunde will die revolutionären Ereignisse rund um Österreich nicht bestreiten, er hält seinen politischen Kontrahenten aber einen Spiegel vor, wie menschenunwürdig die Landarbeiter wohnen, nämlich hauptsächlich in

Viehställen, wie lange sie bei schlechter Kost und bei geringer Bezahlung zu arbeiten haben, wie die Handwerker ihre Bediensteten ausbeuten usw. Bürger und Bauern im Verein mit der

Katholischen Kirche wollen als Lakaien der Habsburger ja nur alle neuen Errungenschaften der Arbeiterschaft wieder beseitigen und die Republik stürzen. Das aber werde die Mehrheit zu verhindern wissen.

Ja, ein Eisenbahner hat leicht reden, der hat seinen sicheren Posten, der wird vom Staat bezahlt, ob er was tut oder nicht. Aber wenn wir einmal nichts mehr verdienen, wird auch der Staat uns nichts mehr nehmen können, oder wird man uns dann vielleicht auch noch um Grund und Boden bringen? Nein, nein und was die Habsburger angeht, der alte Kaiser war nicht der schlechteste. So wogt der Streit hin und her, Michel merkt es wohl, aber wer hat da recht, wer sagt die Wahrheit?

Doch da gibt es eine weitere politische Richtung. Deren Vertreter sagen, ja, schon sozial, auch sozialistisch aber deutsch und sie gründen die Österreichische Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, diese ist 1918 aus der Deutschen Arbeiterpartei Österreichs hervorgegangen. Ihr Führer ist jetzt Dr.Walther Riehl. Wer also nicht sozialistisch, nicht christlich-sozial oder monarchistisch fixiert ist, liebäugelt schon ein bißchen mit solchen Ideen. Bemerkenswert an dieser Bewegung ist, daß sie als einzige Partei ohne historische Vorbelastung und ohne jegliche Rücksichtnahme auf Regierungsverantwortung eine ausgeprägt revanchistische, für die damaligen außenpolitischen Verhältnisse gerade in Kärnten nicht unpopuläre Politik machen kann. Neu ist auch die moderne Art der werbenden Ansprache bei weitgehenster Überwindung des gesellschaftlichen Gefälles. Gerade letzteres ist geeignet manch kleinem Mann durchaus zu schmeicheln und ihn zum überzeugten Anhänger zu machen. Nach und nach wird das Schlagwort von der sogenannten Volksgemeinschaft ins Spiel gebracht und vereinzelt auch tatsächlich gelebt. Die anderen Mitbewerber können aus ihrer alten Haut nicht so einfach heraus, sind dadurch weniger glaubwürdig und selten erfolgreich in der tagespolitischen Auseinandersetzung.

Michel gib acht, überall schleichen sie herum die zweifüßigen, die mehrfärbigen Katzen, sie lauern auch Dir schon auf! Wehe Dir, falls Du den Ehrgeiz haben solltest, Dich auf die vermeintlich richtige Seite stellen zu sollen!

Das Dorf der Namenlosen

Aber natürlich, jeder im Dorf hatte seinen eigenen Namen. Was aber fehlte und ihm täglichen Verkehr untereinander fast keine Rolle spielte, war der Familienname. Die Kombination

des Taufnamens mit Zugehörigkeit, Stellung oder Eigenart war stets nicht nur ausreichend, sondern meist treffender. Ob in der Anrede, weniger in der Rede von der dritten Person, man kam fast stets ohne Familiennamen aus. In vielen Fällen blieb dieser ein Leben lang ungenannt und so auch unbekannt. Vielleicht erst am Grabhügel schien der volle richtige

Name letztendlich auf. Solches trifft in erster Linie für die vielen Dienstboten des örtlichen Gutsbesitzers, der seinerseits nur „Herr Chef“ genannt wurde oder auf Hauleute anderer Bauern zu. Einige Beispiele dieser ersten Spezies wären:

Die Xandl – eine unsagbar fleißige Felddirn. Wie oft versagte sie sich den mittäglichen Heimweg von den fernen Glangründen herauf ins Dorf, um nur ja keine Zeit unnütz zu vertun.. Fragte man sie, ob sie denn nicht hungrig sei, bekam man zur Antwort, hab wohl Brotale da……Endlos und zahlreich waren die Türken- oder Krautackerzeilen, die es durchzuharken

galt, ob Sonne oder Regen. Der alte Chef soll schon sehr gut das beherrscht haben, was moderne Personalberater heute Mitarbeitermotivation nennen. Er ging den Dirnen nach, lobte die schnellste an der Spitze mit den Worten, Du Xandl bist wohl meine Beste, da nimm ein Zuckerl. Obwohl der die Zurückliegenden ermahnte, der alten Xandl doch mehr nachzueifern, kamen sie an diese trotz bestem Willen nicht mehr heran. So einfach steigerte man schon damals die tägliche Arbeitsleistung!

Die Sefa – könnte eine Verwandte der Xandl gewesen sein, sie war aber schon ziemlich in den

Jahren und ihre Tochter war

Die Taubstumme Susa. Diese beherrschte die Gebärdensprache, konnte aber recht wild werden wenn sie das Gefühl hatte, von schlimmen Kindern durch sinnloses und ungehöriges Gestikulieren mit Händen und Fingern oder gar durch Grimassenschneiden gefoppt zu werden. Auch die Susa ihrerseits hatte einen Sohn, er wurde kurzerhand

Der Susebua – also der Sohn der Susa geheißen und wurde diesen Namen noch lange über

den Schulbeginn hinaus nicht los. Erst allmählich tauchte sein Taufnamen Franz im

allgemeinen Gebrauch auf. Er ist ein äußerst tüchtiger Arbeiter, ja zur rechten Hand

des Chefs geworden und lebt heute als ein allgemein geachteter und angesehener Mensch.

Die Olga – Daß sie mit zweitem Namen Bölderl hieß, hat eigentlich niemanden interessiert.

Sie war Kindermädel und eine herzensgute Frau. Natürlich galt die erste Zuwendung ihren

Schutzbefohlenen, aber sie hat auch darüber hinaus viel Gutes getan. Artige Spielkameraden und Schulfreunde ihrer „Kinder“ konnten sich über ihre zahlreichen Gunsterweise nicht

beklagen. Sie setzte zum Wohle ihrer Lieben manches im Hause durch, was man sonst nicht gerne zugelassen hätte, gute Mahlzeiten, Theaterspiele, Gartenfest usw. Ihr Grabstein steht noch am Lebmacher Friedhof.

Die Zila – eigentlich Cäcilia Rieser, unverheiratet und kinderlos, kannte ein Leben

lang nichts wie harte Arbeit im Haus und auf dem Feld.

Noch um vieles anonymer waren die Roß- und Stallknechte und die zahlreichen Feld- ,

Stall- , Sau- oder Kucheldirnen. Sie lebten nur mit ihrem Vornamen, ab und zu, weil es

mehrere von ihrer Art gegeben hat, dieser erweitert um Zusätze wie alte(r) – junge(r), große(r) – kleine(r) und dgl. Eine nette Abart vor dem Taufnamen war der sächliche Artikel und dieser

konnte verschiedenes bedeuten, etwa die kleine Statur wie bei

Das Wriesnegger-Sofale – Sofie Lippnig wurde in ihrem Pensionsalter wohl die weitestgereiste ehemalige Dienstmagd weit und breit. Sie machte viele Fahrten und Flüge bis ins Heilige Land und darüber hinaus. Sie ist immer noch geistig frisch und munter, eine Stütze des Hauses am Sonnenhang in St.Veit und eine gar fleißige Kirchgängerin.

Das Alberer Irgele – war zwar auch kein Riese, aber der Artikel davor könnte hier ausdrücken, daß er ein gutmütiges Hascherl war, das übrigens auch selten bei einer kirchlichen Prozession gefehlt hat. Trotzdem war es eine Besonderheit von ihm, Kindern beiderlei Geschlechtes bereitwilligst seine Männlichkeit zu zeigen.

Bei den Handwerksmeistern des kleinen Ortes ist zweierlei zu beobachten. Wenn sie eine

Firmentafel mit Namen am Hause aufzuweisen hatten, dann wurde ihnen auch der Familienname selten streitig gemacht. Aber der Wagnermeister Sereinig, gleich neben dem Lebmacher Friedhofstor, leistete sich keine Tafel und war deshalb

Der Lebmacher Wagner – in direkter Anrede der Herr Wagner, obwohl er Sereinig hieß.

Sein Sohn Alexander, arbeitete in der Wagnerei mit und war so

Der Wagner Xander – von ihm ist sein Stehsatz überliefert, der lautete, Ich sag ja nichts,

ich mein ja nur! Seine Schwester war

Das Wagner Mitzale – hier sächlich, vielleicht für Mädchen oder auch weil sie wirklich ein

niedliches Ding war, das früh hat sterben müssen.

Nun ein paar Abarten, die sich schwer in ein eigenes Schema bringen lassen und wo der Kurzname bzw. die Namenskombination anderen Ursprungs ist.

Die Hans Tant oder die Schwarze Wutte, hatte zwei Namen, je nachdem ob ihre Anverwandten oder Außenstehende mit oder von ihr gesprochen haben. Sie war einfach die

Witwe des Onkel Hans und hatte tiefschwarze Haartracht. Gewohnt hat sie im alten Egger-Haus mit dem Ausgang über den Egger Garten. So wurde sie zur gewissen Jahreszeit ganz zwangläufig zur gefürchteten Wächterin der Marillenbäume und deren wohlschmeckender Früchte. Hier her gehört allenfalls noch

Die Gaggl Tant – Sie wird sich als Schwägerin des Gastwirtes Gaggl möglicherweise Raab geschrieben haben, aber sicher ist das nicht.

Im Nebengebäude der Restauration Lebmach, heute Glantaler Hof genannt, bewohnte

Der Viktor – mit Frau und Kindern einen einzigen Raum. Der Familienname sei ungenannt.

Sie kamen von Pisweg. Als ehemaliger Landarbeiter mußte Viktor erst langsam gewisse

handwerkliche Fertigkeiten anlernen. Seine Frau, die Sefa, war nicht gerade, was man

eine Venus von Milo nennen hätte müssen, aber sie war eine Harschtige. Obendrein schielte sich recht ordentlich, sodaß gesagt wurde, sie schaue mit ihrem rechten Auge in die linke Schürzentasche und umgekehrt. Trotzdem, als die Sefa dem Viktor gerade wieder einmal die Hölle so richtig heiß gemacht gehabt hatte, entfuhr Viktors gequälter Brust der bemerkenswerte Ausspruch, Du Michel, wenn ich wieder einmal heirat, auf die Schönheit schau ich nie mehr!

Die Hausherrin des Viktor schrieb sich übrigens Juliane Egger, aber für die Lebmacher war sie

Die Wirt Jula

Nicht vergessen werden soll auf zwei Beispiele, die ihre Profession im Namen getragen haben::

Der Gärtner Poltl – ein Leopold mit unbekanntem Familiennamen, der wohl einmal im Dorf

als Gärtner bedienstet war, dann aber auf einen fern gelegenen Platz wechselte. Einmal im Jahr kam der Poltl so pünktlich zu Besuch, daß man ruhig den Kalender danach hätte richten können. Er saß dann einige Stunden, ohne viel zu reden, und nur seine ewig verehrte, fesche Rosl anschmachtend.

Der Müllner Franz – Zuname unbekannt, versah die Mühle des Gutsbesitzes. Er war eigentlich immer schlechter Laune. Die Kinder hat er gerne verscheucht. Vielleicht weil sie ihn ab und zu bei gutem Schlaf im Mühlkammerl gestört haben.

Schließen wir mit dem letzten Handwerker des Dorfes, es ist dies

Der Lebmacher Schmied – Er hatte eine Firmentafel, darauf stand Anton Nudl, Huf- und Wagenschmied. Man hat ihn daher mit Herr Nudl oder Herr Meister angeredet. Seine Gesellen

hat man mit Vornamen in Verbindung mit alt/neu, alt/jung, groß/klein bezeichnet oder

einfach die Nudl-Gesellen genannt. Leicht konnte auch der Taufname des Gesellen mit dem

Familiennamen des Meisters kombiniert werden. Was dabei herauskam, war

Der Gaggl Michel von dem wir schon einiges gehört und vielleicht noch zu hören bekommen.

Michael Wohlfahrt

März 25, 2023 um 17:26 | Veröffentlicht in St.Veit | Hinterlasse einen KommentarM e i n L e b e n s l a u f (von Michael Wohlfahrt persönlich verfasst)

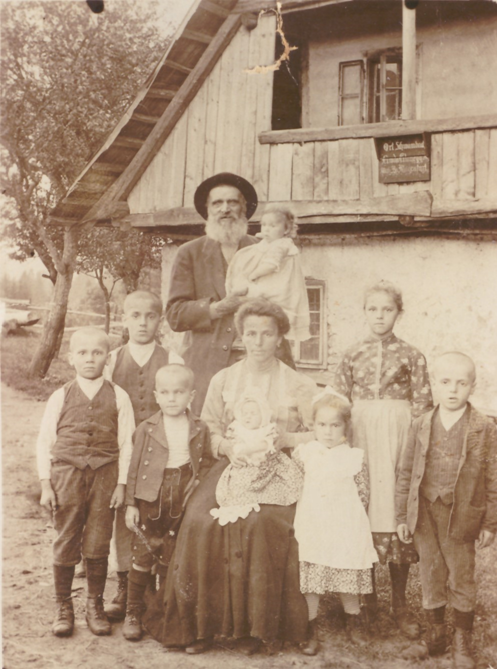

Ich bin am 4. September 1900 in Burg Schloßbauer in Freundsam Gemeinde Sörg

Kreis St.Veit/Glan geboren, mein Vater Michael Wohlfahrt, geb. am 8. August 1848

in Friedlach Klockerkeusche, von Beruf freigewerblicher Zimmermeister, meine Mutter

Theresia geb.Strasser am 15. Oktober 1860 in Sörg wurden am 20. November 1899

in der Pfarrkirche Gradenegg getraut.

Im Jahre 1902 übersiedelten meine Eltern vom Schloß zum Oberlercher in Unterholz

ob Gradenegg in ein alleinstehendes Häuschen. Im Jahre 1904 war meine Mutter in

tiefer Trauer, als mein Halbbruder Hois mit 18 Jahren im Krankenhaus St.Veit an einer

Kopfgrippe verstorben war. Dieser Bruder war bei Graf Goess als Kutscher angestellt

und hat als solcher zur Hochzeit des Ehepaares Pluch, Gastwirt in Feistritz-Pulst zu

fahren gehabt, sich dabei in kühler November-Nacht erhitzterweise auf seinem Wagen

schlafen gelegt und so die tödliche Krankheit geholt. Meine Mutter hat oft erzählt, daß

es in jener Nacht in der der Bruder verstorben ist, bei uns angeweilt hätte, daß man

deutlich die Haustür öffnen gehört habe und als sie sich überzeugen wollte, doch niemand

gesehen hat.

Ein Jahr danach, als fünfjähriger Bengel fand ich eines Tages in einem Versteck bei der

Unterdachstiege eine kleine Blechdose, deren Inhalt aus lauter Silbermünzen bestand.

Da die Mutter gerade nicht zugegen war, zeigte ich meinen Fund dem Vater, der nichts

anderes wußte, als damit sogleich ins Dorfwirtshaus zu gehen und spätabends betrunken

heim zu kommen. Die Folge davon war ein schwerer elterlicher Streit in dessen Verlauf

sich herausstellte, daß es sich dabei um Mutters letzte Spargroschen gehandelt hatte.

Noch heute fühle ich mich als Urheber dieser Auseinandersetzung und werde das Gefühl

nicht los, daß zwischen meinem um ein volles Jahr verspäteteten Schuleintritt, weil ich

Stotterer war und der langwährenden Verstimmung im Hause ein Zusammenhang besteht.

Mein erster Lehrer war Alfred Frey. Im zweiten Schuljahr konnte ich eine Abteilung

überspringen und kam zu Oberlehrer Michael Kropf. Im selben Jahr mußten wir

zum Rader in der selben Ortschaft übersiedeln.Noch im gleichen Monat erkrankte ich

hier schwer an Diphtherie (?) An meinem Aufkommen wurde schon sehr gezweifelt.

Daß ich doch wieder meine volle Gesundheit erlangte ist allein dem Umstand zu verdanken,

daß mein Vater für die Graf Goess’sche Gutsverwaltung inmitten des großen Kulmwaldes

Schindel zu klieben hatte, wohin auch Mutter und ich zur Ferienzeit gingen um Vater bei

der Arbeit zu helfen. Dort bauten wir ein ganzes Dorf aus Rundstangen und Baumrinde,

wie Arbeitshütte, Küche, Schlafraum, Ziegen- und Hühnerstall. Außerdem hat Mutter

einen schönen Gemüsegarten angelegt, der uns reichlich Grünzeug lieferte. Die vielen

Wochen in bester Waldluft verhalfen mir wieder zu Gesundheit und gutem Aussehen.

Am 29. September war Vaters Namenstag und daß er auf einen Sonntag fiel ist mir

noch in bester Erinnerung. Es wurde ein Fest in unserem Walddorf gefeiert, an dem auch

Schwester Rosl, die Brüder Peter und Leonhard sowie die Familie Maier aus Gramilach

teilnahmen. Zwei Kisten Bier und Mutters Sorge für genügend Nachschub aus der Küche

waren die besten Voraussetzungen für gute Laune und Zufriedenheit unter den Gästen

inmitten des Waldes bei herrlichen Vogelsang.

Der Natur gehorchend zogen wir im Spätherbst wieder in unsere Stammwohnung zurück.

Als ich dann in diesem Jahr das Abschlußzeugnis nachhause brachte, hat sich die Mutter

sehr gewundert, daß ich durchwegs gute Noten hatte, besonders in Betragen „sehr gut“

wo zuvor immer ein „genügend“ stand. War dies vielleicht eine Parallele zur Besserung

meiner Gesundheit oder der Einfluß des Walddorfes? Ein recht unruhiger Geist bin ich

wohl gewesen. Sollte diese Untugend jetzt für immer überwunden sein?

Anfang des Jahre 1910 wurde Lehrer Alfred Frey wegen antikatholischen Verhaltens

versetzt. Sein Nachfolger Albert Silbert erzählte uns oft von der Grünen Steiermark,

was seine Heimat war. Seine Lieblingsfächer waren Singen und Turnen, auch verstand

er es ausgezeichnet die volle Achtung seitens der Kinder zu gewinnen. (Ich komme

später nochmals auf diesen Lehrer zurück!)

Im Frühjahr nahm Vater die Waldarbeit wieder auf, was sich bis 1916 Jahr für Jahr

wiederholte. Weil ich gesund und immer stärker geworden bin, hatte es Mutter nicht

mehr nötig, Vater im Wald zu helfen, dies wurde jetzt meine Aufgabe. Jeden Mittwoch

nachmittag und an dem freien Donnerstag sowie über die Sommerferien brachte ich

im Wald bei Vater zu. Am Ende des Monats kam Oberförster Gampnig auf die

Arbeitsstelle um sich von der Leistung zu überzeugen und gleichzeitig dem Vater

einen Vorschuß von 50 Gulden oder 100 Kronen auszufolgen. Am darauffolgenden

Freitag nach der Arbeit gingen wir über Woitsch nach Feistritz zum Rieder die Monats-

fassung holen und bei einbrechender Dunkelheit ging es schwerbepackt wieder hinauf

in unsere Waldbehausung. Samstag um 4 Uhr nachmittag, wenn die Glocken zum

Feierabend erklangen zogen wir von der Arbeitsstätte heimwärts um dort gemeinsam

den Sonntag als Ruhetag zu genießen.

Ein Jahr, das ein besonderes Ereignis brachte, war 1911 – kein erfreuliches, wohl

eher ein beschämendes Ereignis, daß an dem Tage. wo ich in Gradenegg vom Bischof

gefirmt wurde, diese keinesfalls ausreichte und ich von meiner Mutter ein zweitesmal

gefirmt werden mußte. Der Grund dafür war jener, daß ich von der ersten Firmung

berauscht war und nicht mehr allein nachhause gefunden habe. In meiner Dienststellung

als Ministrant hatte ich an diesem Tage schon um 7 Uhr früh in der Kirche zu sein.

Die Einschärfung, vor der Firmung nichts zu essen einerseits, andererseits aber, daß

sich um mich niemand recht gekümmert hat, mögen vielleicht als Milderungsgründe gelten.

Jedenfalls, als ich um ca 11 Uhr mit meinem Firmpaten Ambros Obmann die Kirche

verlassen konnte, nahm mich dieser mit ins Gasthaus Dulle, drückte mir einen 5 Kronen

Taler in die Hand und mußte dann als Musikant auftreten. Auf einmal ganz mir selbst

überlassen, von bischöflicher Feierlichkeit heftig durchdrungen, schuf ich mir eine

halbe Bier an, in völliger Unkenntnis seiner Wirkung, um nach erster Wahrnehmung von

Übelkeit die Gaststätte französisch zu verlassen. Ich schwankte den Weg hinauf bis zum

Schulgebäude des Ortes, wo mich meine Mutter in bewußtlosen Zustande auffand.

Mit Mutters Hilfe kam ich nachhause um bald darauf die zweite Firmung zu empfangen.

Am nächsten Tag wollte ich nicht in die Schule gehen weil ich mich riesig schämte.

Obwohl ich an diesem Vorfall schuldlos war, hatte mir das meine Mutter noch jahrelang

nicht vergessen.

Im November dieses Jahres übersiedelten wir in die Burg Hohenstein und von wo aus

ich die Schule in Pulst zu besuchen hatte. Ich habe mich dort todunglücklich gefühlt und

dies wollte nicht von mir weichen. Es kam so weit, daß ich am 5. Jänner 1912 anstatt

in die Schule nach Pulst, über den Brautsteig in die alte Schule nach Gradenegg ging.

Mein dortiger Lehrer ließ mich mit freundlichem Lächeln in die Klasse eintreten. Um 4 Uhr

war Schulschluß, um aber zuhause nicht aufzufallen, habe ich den Heimweg mehr

im Laufschritt gemacht. Leider hat dies nichts genützt. Als ich heim kam erkannte ich

schon an den Minen meiner Eltern was los war. Die Deutlichkeit nahm noch zu

als meine Mutter wortlos in den Stall ging um dort die Arbeiten zu verrichten, mein

Angebot zur Mithilfe aber zurückgewies. Vater trat zur Türe und sperrte sie ab.

In Angst verfallen übersah ich ganz, wie Vater mit mir Heiligen drei König Gesang

anstimmte. Es war so schön, daß ich Wasser in den Augen hatte. Abseits gestellt

bekam ich mein Abendessen, das ich unter Schluchzen hinunterwürgte. Habe es mir

wohl reiflich überlegt, noch einmal das Schulgebäude zu verwechseln. Der Vater

sorgte dafür, indem er mich am erstfolgenden Schultag in die Schule begleitete und

den Herrn Lehrer Adalbert Castelitz bat, strenger zu mir zu sein. Ich habe mich teils

aus Angst, teils dadurch, daß ich doch nach und nach meine alte Klasse vergaß, so

weit in Pulst eingewöhnt, daß ich in den nächsten Jahren wieder Vorzugschüler

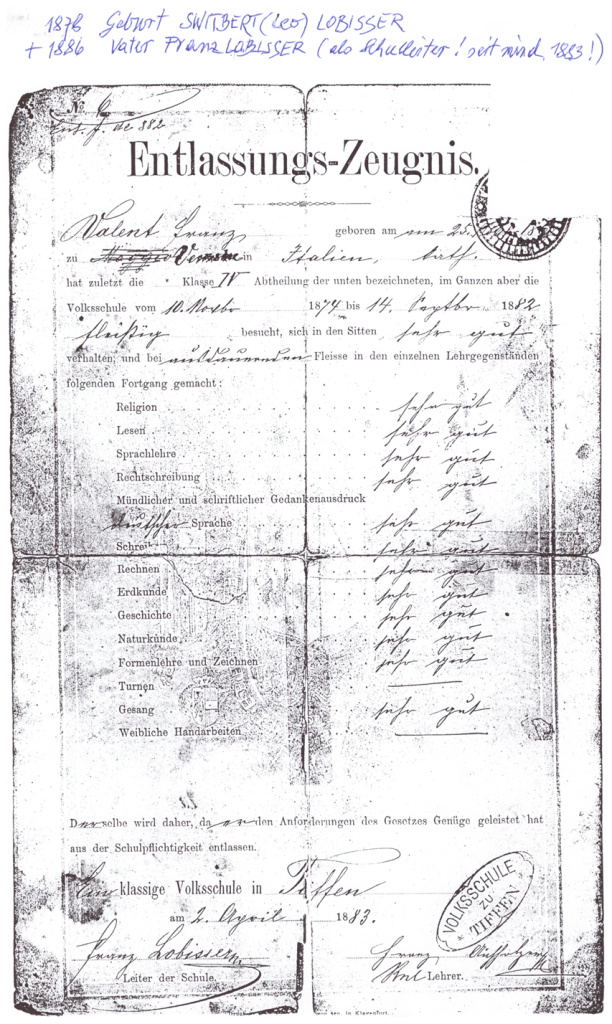

geworden bin. Als Beweis dafür diene mein Entlassungszeugnis.

In der Freizeit, die von der Schule aus bestimmt war, hatte ich in diesen Jahren bis Anfang

1914 nicht nur im Kulmberg beim Vater Beschäftigung, sondern auch zuhause

viel zu tun. Wir hatten in dieser Zeit 4 Ziegen und jedes Jahr 3 Schweine. Mein

Privatvergnügen bestand aus einer Hasenzucht, wo aber nicht viel dabei herausschaute.

Am meisten trug mir noch an Trinkgeld ein, daß ich die Schloßbesucher in diesem

herumführte und auch einiges davon erzählen konnte. Ob das gerade immer die Wahrheit

war, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Aber das eine war klar, ohne mich konnte

niemand das Schloß von Innen sehen..

In der Silvesternacht von 1913 auf 1914 hat der Vater in seinem Dusl im Ganskragen

700 Gulden verloren. Zusammen mit der Mutter bin ich noch in der Nacht mit der

Laterne die Brieftasche suchen gegangen, aber umsonst. Als Mutter am Neujahrstag

nach Pulst in die Kirche ging, hat ihr die ehrliche Finderin Maria Muralt die gefundene

Brieftasche übergeben. Mutter, von der Ehrlichkeit gerührt, händigte der Finderin

100 Gulden als Finderlohn aus.

Zur selben Zeit ging mein Vater zum Oberlehrer Castelitz und bat für ihn ein Gesuch

an Herrn Grafen Goess des Inhalts und mit der Bitte zu verfassen, das notwendige

Rundholz zu geben, damit Vater davon Schindel klieben und das Wohnhaus in

Hohenstein, wo wir wohnten und es schon auf allen Ecken einregnete, mit Eigenleistung

neu decken könne. Die Wirkung dieses Gesuches war aber eine ganz andere als sie

der Vater in seinem guten Glauben beabsichtigt – oder erhofft hatte: Mitte Feber 1914

kam Herr Oberförster Gampnig zu uns mit der Wohnungskündigung in der Hand und

mit dem festgelegten Räumungstermin 1. März 1914. Der Kündigungsgrund war der,

Vater hätte mit seinem Gesuch den Dienstweg einhalten sollen….

Die Eltern versuchten alles um dieses Unheil abzuwenden. Es war umsonst.

Lediglich der Räumungstermin wurde auf den 15. Juli 1914 verschoben, weil Vater

bei seiner Jahresabrechnung die Miete ein halbes Jahr im voraus bezahlt gehabt hatte.

Ich kann mich sehr gut an diese Zeit erinnern und verstehe erst heute, warum Mutter

in diesen Monaten so oft bitterlich geweint hat. Die letzten zwei Jahre waren die

einzigen, wo Mutters unermüdlichicher Fleiß anfing, wirtschaftliche Früchte zu tragen.

Vater mußte monatelang arbeiten um Türen und Fenster und sämtliche Fußböden

neu zu machen, wofür er nichts bezahlt bekam. Drei große Gärten sowie ein 25 m

tiefer Ziehbrunnen wurden von den Eltern geschaffen und als diese Mühen und

ihr Fleiß die richtigen Früchte gebracht hätten, mußten wir alles stehen lassen, nur

weil unsere Schweißtropfen nicht auf eigenen Grund und Boden gefallen sind.

Ich habe nicht die Absicht, etwas zu übertreiben wenn ich erwähne, was meine Eltern

plötzlich und zu billigsten Preisen alles verkaufen mußten weil in der neuen Wohnung

kein Platz mehr dafür war und auch keine Möglichkeit zu weiterer Viehhaltung: Acht

Fuhren Heu – alles auf unseren Köpfen zum Schloß hinauf geschleppt, 1500 kg

Kartoffel, vier Ziegen, drei Jungschweine, 25 Hühner, einen Karren, den

Fleischhimmel, Futterkessel und Backofen,

die Aufzugsvorrichtung für den Ziehbrunnen, die Hobelbank, Kraut- und Fleischfässer,

Gartengeräte und einiges Handwerkzeug.

Zu all dem kam noch die Frage, was mit mir geschehen soll, denn ich wurde am 20.4.

vorzeitig vom Schulbesuch entlassen. Es ging nicht nur die Wohnung, sondern auch für

Vater auch die Arbeit verloren. Mein Halbbruder Peter hat den Eltern vorgeschlagen,

mich als Kellnerlehrling im Gasthof Einsiedler in Klagenfurt Kreuzbergl unterzubringen,

was Vater mit dem Bemerken ablehnte, daß ich vorerst für einige Jahre in bäuerlichen

Dienst treten solle um auch diese Arbeit kennenzulernen um im Falle späterer Rückschläge

mein sicheres Fortkommen zu haben. Aus einem leidigen Zufall sollte sich Vaters Wunsch

bald erfüllen. Am Christi-Himmelfahrts-Tag ersuchte mich mein Schulfreund Josef

Karlbauer, Pächtersohn bei Münzmeister in Radelsdorf, der an diesem Tage eine Kuh

nach Pulst zum Stier führen mußte, ihm dabei behilflich zu sein. Ohne etwas dabei

zu denken, ging ich darauf ein. Als wir nach Pulst kamen, hörten wir beim mittleren

Wirt die Kirchtagsmusik. Wir machten die Kuh im Neubauer Stall fest und gingen

da hin, wo es lustig war. Bei diesem Herumstehen wurde es drei, vier ja sogar fünf.

Jetzt sollte ich zuhause schon längst die Ziegen weiden. Auf einmal verschwand mein

Kollege ohne etwas zu sagen und ich bekam es langsam mit der Angst zu tun. Als

es anfing dunkel zu werden, schlich ich heim. Je näher ich unserer Behausung kam

um so mehr fing ich zu schlottern an. Meine Schlafstelle war am Unterdachboden,

aber ich wagte nicht hineinzugehen, guckte durch das Fenster in die Wohnstube und

sah wie Mutter, Vater und Halbschwester Rosl, die zu Besuch aus Klagenfurt gekommen

war, weil sich ihr 5-jähriger Sohn Hans bei uns in Pflege befand, fröhlich beisammensaßen.

Nach einiger Zeit konnte ich sehen, wie sich Mutter und Rosl zum Fortgehen fertigmachten

und ich ahnte schon, daß sie gehen würden um mich zu suchen. Meine Kehle war wie

abgeschnürt um mich bei ihrem Fortgang zu melden. Wie ich am nächsten Tag von

Mutter erfuhr, führte sie ihr Weg zum Münzmeister, wo sie von meinem Kameraden

hörten, daß er mich in Pulst zurückgelassen hätte. Aber auch in Pulst konnten sie mich

nicht finden. Diese Abwesenheit nützte ich aus, am Dachboden unterzutauchen ohne

daß mich mein Vater bemerkt hat. Als ich aber Mutter und Schwester zurückkommen

hörte, verkrümmelte ich mich abermals und tatsächlich kam Mutter Nachschau halten,

ob ich in meinem Bett sei, was aber nicht der Fall war, weil ich daneben kauerte.

Endlich trat nächtliche Ruhe ein. Am Morgen als Mutter die Türen öffnete war ich

schon wieder weg. Ich sah aber deutlich, wie Mutter besorgt den Unterdachboden

verließ. Während Mutter mit der Stallarbeit beschäftigt war, nahm ich die Sense und

ging mähen. Unterdessen ist Vater wieder fort in die Arbeit und auch Rosl mußte

zum Frühzug. Als die Mutter die Ziegen auf die Weide trieb und meinen fünfjährigen

Stellvertreter, den Hans als Halter mitnahm, erblickte sie mich beim Mähen.

Hier näherte ich mich zaghaft meiner Mutter, bat sie um Verzeihung und durfte dann

nachhause gehen, wo ich mein Frühstück bekam und den Auftrag, mir einen Arbeits-

platz zu suchen, weil der Vater über meine Verfehlung sehr böse sei. Mit besonderer

Aufmerksamkeit hörte ich mir die Lehren meiner Mutter an und nun begann für

mich der Ernst des Lebens.

Noch am gleichen Tage ging ich ohne Ziel von zuhause weg im Gedanken, wohin

wohl der Wind mich blasen werde. Da es aber ein windstiller Tag war, kam ich nicht

weit. Beim ersten Bauer wurde ich schon aufgenommen. Mein erster Brotgeber

war der Bauer Puchreiter. Mit Freude ging ich an die Arbeit und machte mich mit dem

Ziehsohn Franz, Hausknecht Jakob, Milchführerin Mitzl (meine heutige Schwägerin),

der Klara und ihren beiden Kindern bekannt. Vorallem die Bauersleut waren sehr

nett und gut. Es kam der Fronleichnamstag, da gingen wir gemeinsam, ich mit einem

neuen Anzug (Schnürlsamt) mit einer roten Rose im Knopfloch geschmückt, in die

Kirche nach Pulst, wo ich meine Eltern traf. Ich durfte mich darüber freuen, daß Vater

meinen Streich anscheinend vergessen gehabt hatte!!

Als wir bei der Grumetarbeit waren kam eine Frau auf die Wiese und borgte sich von

der Klara den Rechen aus um gleich damit auf Mitzl loszuschlagen. Diese Handlung

erstaunte mich sehr. Wie ich erst später erfuhr, war es Mitzels Mutter (meine spätere

Schwiegermutter). Die Ursache dafür soll darin gelegen haben, daß sich Mitzl mit einem

gewissen Martin des öfteren unterhalten haben soll, von welcher Unterhaltung Willi

Sittlinger stammt.

Ich erinnere mich noch heute gerne an diese Monate und weil es mir sehr gut ging

habe ich ganz übersehen wie es Weihnachten wurde. Meine Bauersleute wollten von

einem Platzwechsel meinerseits nichts wissen. Die 5 Kronen Leihkauf, die mein Vater

von der Münzmeister Bäurin für mich angenommen gehabt hatte, wollten die Puchreiter

durch einen Boten zurückerstatten. Wegen der bekannt schlechten Verhältnisse auf

dem Münzmeisterhof hat man dort sehr schwer Arbeitskräfte bekommen. Aus

diesem Grunde lehnte die Münzmeisterin die Rückerstattung des Leihkaufes kurzerhand ab

und bestand darauf, daß ich die Vereinbarung welche mein Vater für mich getroffen

hatte auch einhalte. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich nur beim Puchreiter

bleiben wollen. Das letzte Wort hatte aber mein Vater und es lautete, wenn ich nicht

zum Münzmeister ginge, die Verpflichtung, die er für mich eingegangen, nicht einlöse,

dann darf ich mich in Zukunft mit keiner Wäsche oder in sonstiger Angelegenheit

zuhause blicken lassen. Dieser Anweisung nachzukommen habe ich meinen guten

Dienstplatz am 30.12.1914 gewechselt mit 30 Gulden Abrechnung und mit der

Zusicherung, daß ich zu jeder Zeit wieder aufgenommen werden würde.

Ich will dieses Jahr nur ganz kurz streifen, da wenig Erfreuliches zu vermerken ist und teils

wohl auch schon den Kriegsauswirkungen zuzuschreiben wäre. Anfang März 1915 besuchte

ich Bruder Peter in einem Lazarett in Klagenfurt. Er kam mit einer Fußverwundung von

der russischen Front. Im übrigen gab es durchwegs schwere Arbeit und schlechte

Verpflegung. Mutter hat später immer wieder von dieser Zeit gesprochen und erzählt,

daß jedesmal wenn ich heim kam meine erste Frage lautete, ob etwas zu essen für mich

da sei. Vaters Willen zu entsprechen, habe ich ein Jahr lang durchgebissen und seine Zusage

erlangt, meinen Platz zu den nächsten Weihnachten verändern zu dürfen. Mein Jahreslohn

für 1915 betrug 50 Gulden.

Im Jahr 1916 kam ich auf Gut Kraindorf. Diesen Posten hab ich mir selbst ausgesucht.

Schon bei der Lohnvereinbarung wurde mir ein Jahreslohn von 60 Gulden zugesichert,

es blieb aber nicht dabei, werde das am Ende des Jahres in meinen Schilderungen noch

aufzeigen. Schon in den ersten Tagen konnte ich erkennen, daß meine neue Lage in

keinem Vergleich zu jener des Vorjahres stand. Mir wurde die Betreuung des Jungviehs

übertragen und ich habe schon in der ersten Zeit einiges nachgeholt. Es wurde Streu

besorgt, das Vieh täglich geputzt, die Fenster gewaschen, wo Stroh in den Fenstern war,

Glas eingesetzt, der Stall sauber und rein gehalten und so Vertrauen und Anerkennung

erworben. Auf Grund dessen kam ich im Laufe des März in den Pferdestall, wo sich

meine Arbeitsfreude noch steigerte. Es gelang mir, meinen Eltern jede zweite Woche

einen Laib Brot zu bringen, da ich sah, daß die Lebensmittelknappheit immer drückender

wurde. Eines schönen Tages im Mai wurde ich zu meiner Dienstgeberin gerufen, die mir

die Frage stellte, ob es wahr sei, daß ich meinen Eltern Brot bringe. Kurz überlegt, ob

ich dies in Abrede stellen solle, blieb ich bei der Wahrheit und bejahte. Darauf sagte

die gute Frau, daß ich jung bin, das Brot selber brauche und um nicht von Kräften zu

kommen, werde von nun an das Brot für mich ausgeteilt werden und für die Eltern könne

ich jeden Monatsersten den für sie bestimmten Laib holen. Dabei blieb es dann auch.

Das ganze Jahr hindurch war ich mit Freude bei der Arbeit und habe den Krieg in

keinster Weise gespürt. Obwohl es mir sehr gut ging, glaubte ich, meinen Vater daran

erinnern zu müssen, daß er mir nach Erfüllung seiner Bedingungen versprochen hatte,

einen Beruf erlernen zu dürfen. Es war lediglich noch die Frage wo? wie? und was?!

Meine Dienstgeberin versuchte wiederholt, mich von meiner Idee – zumindest so lange

es noch Krieg gebe – abzubringen. Doch was ein Dickkopf ist, bleibt ein Dickkopf!

Es ist kaum zu glauben, doch obwohl ich ab Neujahrstag 1917 meinen guten Dienstplatz

sicher gehabt hätte, trieb es mich mit Gewalt zum Abschied. Da erhielt ich zu meinem

größten Erstauen sage und schreibe einhundert Gulden Jahreslohn ausbezahlt. Ich dachte

mir, das sei jetzt der Grundstein zur Erlernung eines Berufes und dieser Gedanke führte

mich heim zu meinen Eltern.

Nach zweieinhalb Jahren wieder daheim, war mit mir ein sichtbarer Wandel erfolgt.

Mein erster Kauf den ich machen durfte und was ich mir auch lange schon sehnlichst

wünschte war ein komplettes Laubsägewerk, wobei mir mein Vater in den Anfangs-

begriffen behilflich sein konnte. Mein erster Versuch um einen Lehrposten bei den

Treibacher Chemischen Werken war erfolglos. Mit meinem Freund August

Stückelberger das gleiche Ziel verfolgend kam ich nach der ersten Enttäuschung

auch zum Bergwerk Sonnberg und baten um Einstellung. Der Bergdirektor, der

sich unser annahm, sagte uns, sie bräuchten Arbeiter in der Grube, aber für so blutjunge

Menschen wäre es wirklich zu schade in die Grube zu gehen und schon gar in Ermangelung

des für junge Leute notwendigen Fettes. Er würde uns anraten, über die Zeit des

Krieges in bäuerlichen Dienst zu gehen wo es noch etwas zu essen gibt. Dieser Rat

hat mir jetzt um so mehr zu denken gegeben, weil ich ihn schon zum zweitenmal zu

hören bekam. Als wir aus dem Bürohaus traten, fuhren auch gerade die Bergknappen

aus der Grube. Im ersten Moment erschrak ich sehr, rabenschwarz die Gesichter und

die Hände. Da habe ich des Bergdirektors Aussage erst so recht verstanden.

Ende Jänner erhielten wir von Bruder Leonhard einen Brief, worin er sich auch erkundigt,

was ich zu machen beabsichtige und ob ich nicht den Schlosserberuf erlernen möchte.

Es würde ihm sicher gelingen, mich in den Steyr-Werken, in welchen er beschäftigt ist,

als Lehrling unterzubringen. Wir sollten ihm unsere Meinung bekanntgeben. Als ich das

las, hätte ich am liebsten einen Luftsprung gemacht. Gleich am nächsten Tage ging ich

nach St.Veit zur Bezirkshauptmannschaft um einen Reisepaß – denn Kärnten galt als

engeres Kriegsgebiet – den ich schon am 10. Feber 1917 zugesandt erhielt. Am 12. Feber

fuhr ich bereits nach Steyr ab. Es war ein Samstag. Am ersten Tag kam ich bis Klein

Reifling. Dort hieß es aussteigen und bis 6 Uhr früh auf den Anschlußzug warten. Also

hinein in den Warteraum um vor der beißenden Kälte Schutz zu finden. Leider kein

warmer Ofen und selbst der hätte nicht viel geholfen, weil sämtliche Fensterscheiben

fehlten. Gänzlich unerfahren und alleine stand ich da. Eine zeitlang weinte ich vor Kälte

und Heimweh. Endlos schien mir die Nacht. Um 6 Uhr kam endlich der Zug mit dem

ich weiterfahren konnte. Mein Bruder wohnte zu dieser Zeit auf dem Lande in

Unterdambach, Post Garsten. Mir war nur diese Anschrift bekannt und ich wählte daher

die Endstation Garsten, wo ich um ca. 7 Uhr früh ankam. Zu meiner Überraschung

mußte ich hören, daß ich um 5 km zu weit gefahren sei und nun die Strecke zu Fuß

zurückzugehen hätte. Der Schnee knirschte unter meinen Schuhen, der Wind pfiff

mir kalt und brennend ins Gesicht. Nach eineinhalbstündigen Marsch klopfte ich am

Hause Unterdambach Nr.28 an. Auf den Herein-Ruf trat ich in die Küche, wo die

Schwägerin Fany (od.Toni?) gerade beim Frühstückkochen war. Auf die Frage,

was ich wünsche, war meine schüchterne Gegenfrage, ob hier ein Leonhard Moser sei.

Die Türe ins Schlafzimmer war ein wenig offen und der Bruder hatte mich sogleich

an meiner Stimme erkannt. Er forderte mich auf, sofort einzutreten. Nach unserer

Begrüßung wurde Fany gleich freundlicher, sie hatte mich zuvor ja nie gesehen gehabt

und weil ein früher Besuch am Sonntag Morgen eher selten vorkommt, war die Schwägerin

gegen mich zuerst mißtraurisch. Das dauerte aber nur kurz und ich wurde sehr lieb aufgenommen.

Mit der kleinen Fany, die sehr zutraulich wurde, konnte ich mich rasch anfreunden.

Im Verlauf des Vormittags war ich voll Übereifer bemüht, vom Bruder herauszufinden,

welche Möglichkeiten er für mich sieht. Er meinte, die Aussichten für einen Lehrplatz

seien nicht besonders gut. Als es Abend war gingen wir bis auf die kleine Fany, die

schlafen ging, gemeinsam in einen großen Gasthof. Mein Bruder hat mir dort einen

Platz angewiesen und bedeutet, daß in diesem Raum das Theaterstück „Der Einsiedler“

zur Aufführung gelangen wird und dabei die Schwägerin als Sängerin und er der

Bruder als Holzschnitzer mitwirken werden und er hoffe, es würde mir gefallen.

Man ließ mich allein zurück und wie ich merkte kamen mehr und mehr Gäste, darunter

sehr viele Offiziere aus der nahen Kadettenschule. Nach einiger Zeit ertönte ein

Glockenzeichen, im Saal wurde es immer finsterer. Es folgte eine unheimliche Stille

und schon sah ich, wie sich der Vorhang hob. Auf der Bühne war ein alter Mann,

auf einem derben Stuhl sitzend während er auf einem Stück Holz herumschnitzte.

Er stand auf, ging einige Schritte aufs Publikum zu und sprach ein paar Worte zu uns,

da erkannte ich den Bruder an seiner Stimme. Riesig angespannt verfolgte ich den

weiteren Verlauf der Darbietung. Das erstemal in meinem Leben lief ein Theaterstück

vor meinen Augen ab und es hat mir nur sehr leid getan, daß Vater und Mutter nicht

die Möglichkeit hatten, sich daran zu erfreuen.

Am Morgen des 13. Feber 1917 erwachte ich und fragte alsbald nach dem Bruder.

Fany sah mich sehr freundlich an und meinte, daß ich sehr gut geschlafen und ganz

überhört habe wie Leonhard in die Arbeit ging. Ich solle mich von der Fahrt erholen

und morgen früh geht es nach Steyr. Um 7 Uhr früh anderntags fuhren wir mit dem

Arbeiterzug nach Steyr. Dort zeigte mir der Bruder die Fabriksanlagen, erklärte mir

die einzelnen Objekte und sagte schließlich bei Objekt 9 müsse ich um 8 Uhr am

Eingangstor sein und wenn ein Mann in blauem Mantel kommt, das sei dann der

Betriebsleiter. Ehe sich Leonhard von mir verabschiedete wurde noch vereinbart

uns um 12 Uhr im Gasthaus Buchenwald zu treffen. Um ja nichts zu übersehen,

hielt ich das Eingangstor scharf im Auge. Es dauerte nicht lange, da erblickte ich

den Betriebsleiter wie beschrieben, zog weit ausgeholt vor ihm meinen Hut, grüßte

höflich und trug ihm gleich meine Absicht vor. Er sah mich eine zeitlang groß an, fragte

mich von wo ich komme. Ich sagte, von Kärnten. Da fuhr er fort, wie man so ungeschickt

sein könne, ziellos drauflos zu fahren. Die Betriebsleitung der Steyr-Werke habe keine

Absicht, Lehrlinge einzustellen, sie brauchen ausgebildete Fachkräfte und man kann

solche zur Genüge unter den Kriegsinvaliden und Kriegsgefangenen bekommen.

Ich bedankte mich und der blaue Mantel verschwand im Tor. In den Vormittagsstunden

trieb ich mich zwischen den Fabriksanlagen herum. Plötzlich schreckte mich eine

heulende Sirene, fast zeitgleich eine Dampfpfeife. Es war 12 Uhr und aus allen Toren

drängten sich Menschenmassen auf die Straße, verteilten sich nach allen Richtungen

hin. Autos mußten anhalten. Die nachströmende Menge wollte kein Ende nehmen.

Im besagten Lokal traf ich meinen Bruder wieder, ich berichtete ihm von meinem

Mißerfolg und auf meine Frage, wieviel Arbeiter es hier überhaupt gibt, antwortete

er mir leise, zwölftausend Mann. Solche Versuchsgänge wiederholte ich noch dreimal,

zu meiner tiefen Enttäuschung ergebnislos. Ich mußte aufgeben und fuhr am 19. Feber

um 1/2 8 Uhr früh wieder heimzu. Um 5 Uhr abends in St.Michel angekommen, kam

die Zugskontrolle. Ich zeigte meinen Reisepaß. Man sah denselben durch und steckte

ihn in die Diensttasche. Als der Waggon durchkontrolliert war wurde ich aufgefordert,

den Beamten zu folgen. Ich wurde dem Stationskommando übergeben und in den

Warteraum verwiesen. Um 1 Uhr in der Nacht wurde ich geholt, bekam meinen Reisepaß

mit Vermerk „Rückreiseerlaubnis für 20. Feber 1917“ zurück. Um 7 Uhr früh war

ich endlich wieder zuhause. Noch am selben Tag besuchte ich meine Mutter beim

Schober in Pulst, wo sie auf Störarbeit war mit Wollespinnen, die der Weber zur

Lodenerzeugung brauchte. Die Mutter war sehr erfreut daß ich wieder da war, ich

jedoch noch viel mehr, weil ich vom Heimweh wieder geheilt war. Vater hingegen

hatte zur selben Zeit auf Gut Karlsberg größere Binterarbeiten übernommen und als

er mit der Arbeit begonnen hat, konnte auch ich in diese Störarbeit mitgehen. Wir

waren so einige Wochen beschäftigt, da kam es mit Julius Gaggl Maschinenbau-

werkstätte zu einem Lehrvertrag. Nach Inhalt dieser Vereinbarung trat ich am

1. April 1917 dort in die Lehre. Die Arbeit des ersten Tages bestand darin, aus dem

Bachbett des Lebmacher Baches Schotter in das Fundament zu führen worauf

anschließend der Zubau für die Schmiede entstand. Im Laufe dieses Monats – ich kann

mich noch gut erinnern – zog Familie Valent im heutigen Gasthaus Gaggl in die Wohnung

ein. Sie kam aus der Internierung von der Oststeiermark zurück. Zu dieser Zeit war

Wuttes Vater Bürgermeister, der den Turbinenbau für seine Holzindustrie plante und

dazu einen leitenden Fachmann benötigte. Maurermeister Valent leitete diesen Bau

bis zu seiner Vollendung. Da habe ich mich mit den Angehörigen dieser Familie bekannt

gemacht. Der kleine Sepp, der so wunderschöne blonde Locken hatte wie unser Walter,

dann Franz, Anna, Tilly sowie die Mitzl, die ich schon vom Jahr 1914 her kannte. Wie

mir Mitzl erzählte, waren ihre Geschwister Frieda und Engelbert noch in der

Oststeiermark zurückgeblieben, die ich also nur vom Hörensagen kannte.

Ich hatte mich auf meinem Lehrplatz kaum eingelebt, sprach der Maschinenschlosser-

meister Josef Hochrinner, der im Nebengebäude der Lebmacher Bahnhofsrestauration

eine gut eingerichtete Werkstätte hatte, bei meinen Eltern vor, um mich bei ihm in die

Lehre zu geben. Ich teilte dies meinem Meister mit, der nichts besseres wußte als

seinen Konkurrenten wegen Geschäftsstörung zu klagen. Wie der Fall schließlich

ausging, konnte ich nie erfahren. Die Entscheidung traf jedenfalls mein Vater und

sie fiel gegen Hochrinner aus, weil in dessen Werkstätte jeden Sonntag vormittag

gearbeitet werden mußte und Vater darin eine religionsfeindliche Haltung erblickte.

Weil Vater solches verurteilte und nicht erkannte, daß ich mir dort eine fachlich

wesentlich bessere Ausbildung verschaffen hätte können, hatte ich beim Gaggl zu

bleiben. Dafür verbrachte ich im ersten Lehrjahr zwei Drittel meiner Arbeitszeit

bei Feldarbeiten, auch war die Werkstätte kläglich eingerichtet und erst nach und

nach modernisiert worden. Als die dreimonatige Probezeit abgelaufen war, äußerte

sich mein Meister, daß er mit mir zufrieden sei und daß jetzt der Vertrag voll in Kraft

trete. Weil ich bis dahin mein Bett noch zuhause hatte, war es nun der Mutter Meinung,

daß jetzt, wo mein Lehrverhältnis gesichert sei, mein Meister auch verpflichtet wäre,

mir Unterkunft zu geben. Zu meinem persönlichen Nachteil kam es auch dazu und

so haben mich meine Eltern ohne Bedenken diesem Ausplünderer in die Hand gegeben.

Ich werde die Beweise dafür später noch anführen.

Im Feber 1918 bekam ich den ersten Musterungsbescheid. Diese wurde im Hotel Stern

durchgeführt. Meine Person und Hugo Zlepnig vlg.Kobald in Liebenfels, wir beide

waren für den Militärdienst untauglich erklärt worden. Der Wagner Xander,

Schüttelkopf Heinrich Sekretärsohn, Gauglhofer Hans Sohn des Gendarmerieposten-

führers und Wohlfahrt Peter, Graditzersohn in Glantschach waren alle tauglich.

Ich mit meinen 17 einhalb Jahren fühlte mich gekränkt darüber, daß ich nicht

Soldat werden konnte…..

Bruder Peter wurde im Monat Feber im Karstgebiet der italienischen Front neuerlich,

diesmal sehr schwer verwundet und kam in ein Lazarett nach Wien zur Behandlung.

Ein Teil seiner Hirnschale mußte mit einer Silberplatte ersetzt werden. Nach seiner

Entlassung aus dem Wehrdienst nahm er im April eine Verwalterstelle in Schloß Lind

bei Karnburg an, die aber von kurzer Dauer war, weil er sich im Oktober schon

mit der Mesnerin von Stegendorf, die einen kleinen Besitz hatte, verheiratete.

Anfang November 1918 war das Ereignis des Kriegszusammenbruches und durch

drei Wochen hindurch unsere Straße mit rückflutenden Truppen besetzt. Die Aus-

wirkungen dieses Kriegsendes standen aber wohl in keinem Vergleich mit dem

heutigen. Ich hoffe, daß ich dies noch zur Niederschrift werde bringen können.

Mit Anfang des Monats Dezember mußte ich vom Meister eine Dreschgarnitur

übernehmen und einmal mit dieser vertraut gemacht, damit von Haus zu Haus ziehen

um vorführweise den Ausdrusch des Getreides zu bewerkstelligen. Bei solcher

Gelegenheit kam ich sogar auf Schloß Hollenburg bei Ferlach, welches Gut ein

gewisser Koller, Kriegsinvalide als Verwalter führte, den ich im Jänner 1946

im KZ Wolfsberg wiedertraf. Verpflegungsmäßig ging es mir dort miserabel und

ich war gezwungen, zur Selbsthilfe zu greifen. Darauf, daß dies nicht richtig war,

komme ich noch zu sprechen. Diese Gutsführung hatte bei Kriegszusammenbruch

große Mengen Treibstoff gesammelt gehabt und war daher in der Lage, diesen

Treibstoff für die Druscharbeit bereit zu stellen. Dies bot mir die verlockende Möglich-

keit, Treibstoff abzuzweigen, der als Leuchtöl genug Abnehmer fand und so meine

tägliche Essensration zu sichern. Ich will in dieser Schilderung meinen Kindern auf-

zeigen, wie unrichtig ich gehandelt habe, daß aber die Ursache dafür in meiner

Erziehung lag, die nur auf strickte Folgsamkeit und Unterwürfigkeit bedacht war.

Die Folge davon ist es, daß man im Falle unmenschlicher und ungerechter Behandlung

nicht rechtzeitig den Mut hat, sein Recht zu fordern, sondern eher auf abwegige Art

sein Lebensrecht zu erhalten versucht. Wäre ich nur an diesen Gutsverwalter

herangetreten, eine ausreichende Verpflegung gefordert und erforderlichenfalls

den Drusch eingestellt und meinen Meister informiert, ich bin mir sicher, lieber

als die Arbeit abbrechen zu lassen hätte man mich ausreichend verpflegt. Aber nein,

ich habe mir das gefallen lassen und lieber eine strafbare Handlung gesetzt.

In diesen Wochen meiner Beschäftigung in Hollenburg besuchte ich eines abens in

Lampichl die Familie Karlbauer, bei der ich 1915 als sie bei Münzmeister in Radelsdorf

Pächter waren in Dienst stand. Weil man in Lambichl einen Besitz erwarb, ist die

Familie 1917 dorthin übersiedelt. Der Sohn, er war auch mein Schulfreund gewesen,

lud mich am selben Abend zu einem Theaterbesuch nach Klagenfurt ein. Das war

für mich eine große Überraschung. Erstens, das Gebäude in seiner Innengestaltung

und zweitens die Aufführung „Der Ochsenhandel“.

Nun kam das Jahr 1919 wo ich schon sehr viel selbständig auswärts arbeiten mußte,

besonders bei Motorstörungen, was immer mein Lieblingsfach war. Währenddessen

hielt sich mein Geselle Franz Schummi, der hauptsächlich auf Holzkonstruktionen

eingearbeitet war, fast nur in der Werkstätte auf.

In diesem Jahr habe ich etwas an Gleichgewicht hinsichtlich meiner moralischen Haltung

verloren. Etwas wirkte dabei wohl auch die gesellschaftliche Unordnung in der Zeit

der italienischen Besatzung mit, die ihren Nährboden im verlorenen Krieg hatte,

anderseits die führungslosen, jugendlichen Gedanken. Ohne meinen Eltern Vorwürfe

machen zu wollen, erstens leben sie nicht mehr und zweitens waren sie schon zu alt,

um mich in die richtigen Bahnen zu lenken. Sie nahmen an, daß man mich auch außerhalb

der Arbeitszeit in Obhut nehmen würde und in ihrem gerechten Denken ahnten sie nicht,

in welche Hände ich kam. Von meinem Dienstgeber wurde ich nur als Arbeitskuli

behandelt und die Meinung meiner Mutter von 1917 (ich habe dies in jenem Jahr

wörtlich eingetragen) hat sich insgesamt in zwei Richtungen hin sehr nachteilig für mich

ausgewirkt. Fürs erste wurde meine Arbeitszeit so sehr ausgedehnt, daß ich öfter schon

glaubte, sie würde gar kein Ende mehr nehmen. Zum andern wuchs ich wie ein

Wildling ohne Veredelung ins Leben hinein, was in den folgenden Jahren auf Gemüt und

Seele wirkte. Schon im Jahre 1920 entstand der Name „Norbert“. Meine Zeilen sollen

nicht dazu dienen, einiges für mich vielleicht Unangenehmes zu verschweigen, nein!

Meine volle Absicht ist die, daß meine Kinder aus den Fehlern die ich gemacht habe,

lernen um in ihrem eigenen Leben rechtzeitig zu erkennen und solchen Gefahren aus

dem Wege zu gehen. Ich werde zu verhindern wissen, daß eines meiner Kinder

jemals als Ausnützungssubjekt angesehen wird.

Ich klagte öfters meinen Eltern über meine Lage und immer wieder hörte ich das

bekannte Sprichwort, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. So biß ich von neuem wieder

die Zähne zusammen und endlich nahte der 1. April 1920. Immer gespannter wartete

ich auf das große Ereignis, freigesprochen zu werden. Diesen Gedanken verfallen,

übersah ich ganz, daß dieser Tag ohne die kleinste Freude verlief. Als ich keinerlei

Anerkennung merkte, fuhr ich nach Villach zu Dr.Cäsar von Wayr, seines zeichens

Bahnrat. Ich bekam sofort die Zusage zur Aufnahme. Wieder zuhause kündigte ich

meinem Meister, der aufsprang wie ein gereizter Tiger und mich anschrie, das sei

der Dank daß ich ihm jetzt wo ich etwas leisten könnte den Rücken kehre. Voll

Schwäche und Minderwertigkeitsgefühl überlegte ich und nahm die Kündigung

wieder zurück. Immerhin war ich jetzt frei und durfte auf mehr persönliche Anerkennung

hoffen, wenn ich als Geselle weiterarbeitete. Im nächsten Monat übernahm ich beim

Grentsch in Pach den Bau eines Kraftwerkes für Maschinen-, Mühlen- und

Lichtmaschinenantrieb wo ich völlig selbständig war und mit ganz besonderem

Ehrgeiz die Anlagen montierte. In insgesamt 8 Wochen ist mein Meister nur zweimal

zur Kontrolle nachgekommen, welche jedesmal eine Dauer von einer Stunde hatte

und keine einzige Beanstandung ergab. Mein zu dieser Zeit festgelegter Tageslohn

war mit 200 Kronen vereinbart. Ich werde auf die Lohnproblematik noch zurück

kommen, weil ich alles erst im nächsten Jahr erfahren habe.

Dem Jahre 1921 will ich meine besondere Aufmerksamkeit schenken, weil mich das

Schicksal zu besseren Erfolgen führte. Im Monat März erhielt ich die Verständigung,

daß ich bei Meister Wogatei in Pöckstein mein Gesellenstück zu machen habe.

Am angesetzten Tage habe ich mich dort vorgestellt, wurde in die Werkstätte zu

meinem Arbeitsplatz geführt und erhielt den Auftrag, ein Turbinennadel-Steuerhandrad

anzufertigen. Der Anfang um 9 Uhr war wohl sehr schwer, da man in allem fremd ist.

Ich hatte aber besonderes Glück, um 4 Uhr nachmittags konnte ich alles fix und fertig

dem Meister vorlegen. Ausgezeichnet, sagte dieser und wiederholte das Wort ein

zweitesmal, ehe er die Arbeit zu meiner großen Freude mit einem „sehr gut“ beschriftete.

Am selben Abend noch fuhr ich nachhause. Mein eigener Meister betrachtete das

Gesellenstück auffallend geringschätzig, doch meinem neugewonnenen Selbstwertgefühl

konnte dies nichts mehr anhaben. Zu dieser Zeit hatten wir bei August Pirker vlg

Tschadam in Feistritz-Pulst einen Turbinenbau bis auf den Elektroanschluß fertiggestellt.

Eines Tages kam Julius Gaggl von dieser Arbeit nachmittags heim. Auf meine Frage,

ob das Werk schon läuft bekam ich zur Antwort den Auftrag, gleich morgen früh

dort hin zu gehen, es sei nur noch ein kleiner Fehler zu beheben. Bei meinem Eintreffen

an der Baustelle sah ich ein regelrechtes Knäuel von Drähten und wie mir der Bauer

erzählte, daß Meister Gaggl direkt ins Schwitzen gekommen sei, sich am Ende nicht

mehr auskannte und die Arbeit schleunigst verließ. Um die Mittagszeit war ich dann

so weit, daß ich den Betrieb dem Bauherrn übergeben konnte.

Maurermeister Franz Valent hatte in diesem Jahr geschäftlich bei Ferdinand Leeb vlg.

Grentsch in Pach zu tun. Bei dieser Gelegenheit erkundigte sich der Bauer Grentsch

über mich, ob ich noch bei Gaggl sei und äußerte sich zufrieden über meine seinerzeitige

Arbeit. Die Rechnung darüber lag ihm aber noch ein Jahr danach schwer im Magen, und

er glaubte ich müsse nach seiner Meinung einen hohen Tageslohn haben, denn seine

Rechnung lautete auf 1.000 Kronen pro Tag. So stellte sich unter Beweis, daß es sich

hier um einen regelrechten Betrug handelte, wenn mein Meister auf Grund meiner täglichen

Leistung 800 Kronen pro Tag in seine Tasche steckte.

Es gibt Launen in der Natur und im menschlichen Leben. Obwohl es schon Herbst war,

hörte das stürmische Regenwetter einmal auf und der 6. Oktober 1921 – ein Sonntag,

bot den herrlichsten Sonnenschein in der Natur wie auch in meinem Herzen. Wie es

alljährlich in unserer Gegend der Brauch war, so auch heuer, daß alt und jung zum

weitum bekannten Wiesenmarkt nach St.Veit eilte. Es trachtete wohl jeder, daß er

dabei nicht fehlte, so auch ich. An diesem Tag hab ich mich um die Mittagszeit

fertig gemacht und ohne besondere Ahnung ging ich von zuhause weg. Auf der

ersten Straßenkreuzung traf ich auf die geschlossene Familie Valent, die ganz offen-

sichtlich das gleiche Ziel vor Augen hatte. Wir begrüßten einander und zu meiner

freudigen Überraschung konnte ich dabei das Fräulein Friederike kennenlernen und

ihr zum erstenmal die Hand zum Gruß reichen. Bei dieser Gelegenheit kam mir der

Gedanke, die Erlaubnis einzuholen, mich als Begleiter aufdrängen zu dürfen. Nur ein

stilles Kopfnicken und ein sonderbarer Blick waren sichtbare Zeichen, daß ich nicht

unangenehm gekommen bin. Nach einer Stunde Fußmarsch sind wir am Wiesenmarkt

angekommen, wo es sehr lustig zuging. So weit meine Mittel reichten, ließ ich mich zeigen

und wir übersahen in diesen heiteren Stunden ganz, daß es inzwischen 12 Uhr nachts

geworden war. Gemeinsam traten wir den Heimweg an. In etwas aufgeregter Stimmung

legte ich mich zu Bette und konnte den Gedanken nicht mehr los werden, zu einem

Entschluß zu kommen, hier in vollstem Ernst zu handeln und mannhaft zu sein. Trotz

meiner Jugend traf ich die Entscheidung von solcher Tragweite hinsichtlich Recht und

Glück, sodaß ich heute und in diesen Stunden noch Kraft daraus schöpfe:

Im Jahr 1922 kamen einige erhöhte berufliche Aufgaben an mich heran, wie der

Kraftwerksbau beim Schober in Pulst, wo Hoi Karl als neuer Lehrling mir zur Seite

gegeben war. Es folgte der Obstpresse-Bau bei Herrn Wutte in Lebmach.

Ganz überraschend ergab sich am 15. August mit Friederike allein ein Ausflug nach

der Burg Hochosterwitz. Abends um 7 Uhr in Lebmach angekommen, begegneten

wir bei der unvergeßlichen Straßenkreuzung den Eltern meiner Begleiterin, die uns

ohne ein Wort zu sagen prüfend ansahen. Bei unserem Abschied kam die Frage, ob

ich heute noch zu einem Besuch komme und ich sagte zu. Bei mir zuhause wartete

ein guter Bekannter namens Schwedisch, der einige Jahre mein Schneider war.

Er überredete mich zu einem Kirchtagsbesuch in Pulst und ohne viel nachzudenken,

entschloß ich mich dazu. So habe ich meine Freundin gleich nach zwei Richtungen

hin enttäuscht. Ich bereute meine Handlungsweise bald sehr, jedoch es war zu spät.

Einen Zufall wollte ich nützen und als am Mittwoch den 18. August abends beim

Gregerle der Kalkofen angeheizt wurde, gingen Friederikes Eltern diesen Vorgang

anschauen. Diese Abwesenheit nützend, faßte ich Mut und versuchte mit einer

Entschuldigung eine Versöhnung herbeizuführen. Die Abweisung, die mir zuteil wurde,

lautete in etwa, man wünsche nichts mehr mit Falschheit zu tun zu haben. Einigermaßen

betrübt mußte ich die Wohnung wieder verlassen, erkannte den Ernst der Lage, gab

aber die Hoffnung trotzdem nicht auf.

Schon in den nächsten Tagen wurden die Vorbereitungen für den Lebmacher Kirchtag

getroffen und da gab es immer viel zu tun um den Ansprüchen der zu erwartenden Gäste

gerecht zu werden. Sonntag vormittag mit schmetternder Musik zog der Umgang

feierlich durch das Dorf. Mit einiger innerer Unruhe begann ich mich als Schankkellner

vorzubereiten, um dem ersten Ansturm der Durstigen standhalten zu können.

Am Nachmittag rief mich mein Meister und ich bekam den Auftrag, Herrn Valent

zu holen, Herr Kandussi wünsche ihn in seiner Tischgesellschaft. Nach kurzem

Überlegen führte ich den Auftrag aus. Mit ernster Miene, die meiner inneren Verfassung

entsprach, trat ich bei Familie Valent in die Küche, überbrachte den Wunsch des Herrn

Kandussi und wollte wieder gehen. Im Vorhaus wurde ich von Friederikes Mutter zur

Rede gestellt und gefragt, was zwischen uns vorgefallen sei, denn alles freue sich auf

den Kirchtag, nur ihre Tochter Friederike sei traurig, und heute ganz besonders.

Ich war über diese Frage sehr erstaunt, blieb jede Antwort schuldig und fragte lediglich,

wo sich Friedrike aufhält. Als mich die Mutter daraufhin ins Zimmer führte, sah ich

Friederike tatsächlich in Arbeitskleidung betrübt vor mir. Die Mutter verließ den Raum,

wir blieben alleine zurück. Eine zeitlang schnürte es mir meine Kehle zusammen, weil

ich wohl wußte, daß ich wortbrüchig gewesen war. Wir versöhnten uns schließlich doch

und wir verabredeten, daß ich sie abends zur Kirchtagsunterhaltung abhole. Nach meiner

etwas verspäteten Rückkehr nahm ich meine Schankarbeit wieder auf und als die

Kirchtagsstimmung ihren Höhepunkt erreichte, habe ich mein Versprechen eingelöst,

was mir aber zu einem neuen Verhängnis wurde. Wir gingen einigemale zum Tanz und

es kam zu neuerlichen Vorwürfen. Auf mein Drängen, von wem sie das alles gehört

habe, nannte sie mir nach längerem Zögern den Namen Franz Kersche. Ich bin

erschrocken und wurde zornig. Ich sagte zu ihr, sollte ihre Gunst auf seiten des

Franz Kersche sein, so sollten sich unsere Wege trennen. Ich bin mir in keiner

Weise dieser Anschuldigung bewußt. Daraufhin verließ mich Friederike. In meinem

gesteigerten Zorn dachte ich an Vergeltung. Nach einigen Stunden überzeugte ich

mich über Friederikes Aufenthalt und daß es im Nachbarhaus auch Musik gab.

Mein Suchweg ging also dorthin. Durch das Fenster sah ich das Paar im Tanzen,

jedoch in Friederikes Haltung schien mir ein trauriger Zug. Auf das hin kochte in mir

das Blut. Es dauerte nicht lange, da kam Franz Kersche vor das Gebäude auf die

Straße. Ich stellte ihn zur Rede und anstatt sich zu rechtfertigen lachte er mich hönisch

aus. In diesem Moment hatte ich von meiner Kraft Gebrauch gemacht. Nach einigen

Sekunden flüchtete er zurück in jenes Gasthaus. Nach einigen Minuten stürmte eine

ganze Kolonne hervor. Ich nahm am Zaun Rückendeckung und wartete ab was da

kommen würde. Ich wurde wohl arg beschimpft, mich aber anzugreifen wagten sie nicht.

Inmitten dieses Wirbels sah ich im Dunkeln wie Friederike von ihrer Mutter und

Schwester nachhause geführt wurde. Ich mußte noch mitanhören, daß sie zu ihrer

Tochter sagte „Kränke dich nicht, wenn der Gauner noch einmal in die Wohnung

kommt überschütte ich ihn mit Petroleum und zünd ihn an.“ Das traf mich schmerzlich

und ich mußte mich an ihre Worte vor ca 10 Stunden erinnern. Als meine Bedrängnis

kein Ende nehmen wollte, rief mich Friederikes Vater. Ich meldete mich. Der Vater

trat an mich heran und forderte mich auf, ihn nachhause zu bringen. Auf das hin waren

alle paff. Als ich die Duellstelle verließ und schon am Heimweg war, prüfte mich

Friederikes Vater auf Herz und Nieren und dabei erhielt ich die väterliche Zusage

und wünschte es mir, daß wir uns darüber wieder einig werden.

Nach fünf Tagen erlebte ich die Wirkung, wie wir durch Erhitzung um einige Härtegrade

fester aneinander geschweist wurden. Zur gänzlichen Aussöhnung fuhren wir am

7. Oktober in Begleitung ihrer Schwester Maria nach Brückl zum Kirchtagsbesuch,

wo wir geschlossen im Schlafzimmer der Frau Krasnitzer nach dem Tanz ausruhten und

speisten. Abends fuhren wir nach St.Veit um beim Ausklang des Wiesenmarktes mittun

zu können. Von hier ab leitete uns der aufrichtige Gedanke, alles zu unterlassen, was

unsere Wege irgendwie trüben könnte. Alle künftigen Schwierigkeiten, die an uns

herantraten, trugen wir bereits gemeinsam und so steuerten wir unser Lebensschifflein

mit Freude in die Zukunft.

In diesem Monat hatte ich zu einer Motormontage beim Gregerle in der Werkstätte

die Riemenscheiben anzufertigen. Wegen Betriebswassermangels mußte ich zur

Dreharbeit einen Benzinmotor zuhilfe nehmen. Der Meister ordnete deshalb an, daß

der Lehrling Hoi Karl den Motor bedienen soll. Er sollte sich einschulen um später

selbständig damit arbeiten zu können. Auf einmal ging die Tourenzahl zurück, ich

sah von meiner Arbeit auf und zu meinem großen Schrecken mußte ich erkennen, daß

der Lehrling an der Kleidung vom Schwungrad erfaßt und im Kreis herumgewirbelt wurde.

Ich sprang zum Motor, riß das Zündkabel heraus und im selben Moment flog der

Lehrling im Bogen vom Motor weg. Als ich näher trat um zu helfen, sah ich an Kopf

und Schienbein des Knaben klaffende Wunden. An der Brust waren durch das Ein-

drehen der Kleidung große Hautflächen abgeschürft.

Nach seiner Wiederherstellung, als er die Arbeit wieder aufgenommen hatte und mit

Riemenauflegen beschäftigt war, verfing sich derselbe und drohte sich aufzurollen.

Karl glaubte, er werden den Riemen aus der Schlinge zurückhalten, bedachte nicht

die 2 1/2 PS Antriebskraft, der seinen weit überlegen und als er schon 1/2 Meter

vom Boden weg war und in der Luft baumelte, erblickte ich den drohenden Unfall,

faßte nach ihm und riß in los. So habe ich den Karl ein zweitesmal aus eventueller

Todesgefahr befreit.

Nach kurzem Krankenlager meines Vaters, den die Mutter fürsorglich pflegte, brachte

mir meine Lebenskameradin die traurige Nachricht, daß der Vater am 22. Oktober

gestorben ist. Diese tiefe Anteilnahme war nicht um meines willen allein, sondern die

lag noch tiefer. Die Achtung die sie gegenseitig spürten war schön. Nie hörte ich nur

ein einziges Wort aus Vaters Munde um mich von ihr abzuhalten, sondern ermahnte

er mich viel mehr, die Treue zu halten und wir werden glücklich das Leben gestalten.

Tief ergriffen nahmen wir beide von Vater Abschied. Im Wechsel von Freud zum Leid

und mit diesem naturgewollten Ereignis ging das Jahr 1922 seinem Ende zu.

Der Meister hatte immer noch ein ganz eigenartiges Lohnzahlungssystem und zwar

halbjährlich. Am 1.Jänner 1923 war wieder ein Auszahlungstermin. Bei dieser

Abrechnung bekam ich noch eine Abschlagszahlung von 12.000 Kronen. Als ich das

Geld sah, strahlte ich vor Freude, die aber von kurzer Dauer war. Wie ich in den

nächsten Wochen nach St.Veit kam um meinen Bedarf restlos zu decken, war das

erste ein Hutgeschäft, wo ich suchte und probierte. Als mir endlich ein Hut paßte,

ließ ich ihn einpacken und fragte nach dem Preis. Es hieß 8.000 Kronen. Ich wollte

wissen, ob ich vielleicht falsch verstanden hätte oder es sich um einen Irrtum handle.

Die Verkäuferin meinte, keines von beiden treffe zu, wohl aber sei die Geldinflation daran

schuld. Derselbe Hut kostete vor 6 Monaten 400 Kronen, erwähnte die Verkäuferin

noch sehr höflich. Ich unterbrach das Gespräch, damit der Hut nicht noch teurer werde,

zahlte und machte mich auf den Weg. Aus dieser Erfahrung heraus, daß ich für einen

Hut 40 Tage lang arbeiten mußte, verlangte ich von nun an monatliche Lohnzahlung.

Mit Feber 1923 nahm meine Verlobte bei Baumeister Bulfon in Feldkirchen eine Stelle

an und übersiedelte dorthin. Von dieser Zeit an sah man sich Sonntag nur mehr sehr

selten in Lebmach. Ich lernte dafür Feldkirchen kennen.

All diese Ereignisse bekräftigten mich in meinem Entschluß mein Dienstverhältnis mit

1. April zu lösen. Ich pachtete die Werkstätte von Frau Hochrinner, deren Mann im

Vorjahr verstorben war, meldete mein Gewerbe an und schuf mir den Anfang einer

eigenen Existenz. Mit Arbeitsaufträgen wurde ich förmlich überschüttet, sodaß ich gleich

am Anfang zwei Gehilfen beschäftigen konnte, David Petautschnig und Gottlieb Petutschnig.

So viel versprechend sich meine kühne Unternehmung anließ, so große Schwierigkeiten

traten mir in den Weg. Der Haß und Neid der mir von seiten meines Lehrmeisters

entgegenschlug, stiegen ins unermeßliche. Er wartete nur auf den Augenblick, wo er

zum Dolchstoß ausholen konnte.

Eines Tages kam ich während der Arbeit auf ein Bier in die Gaststube von Frau

Hochrinner, die sich redseelig wie sie war zu mir setzte, erkundigte sich über meinen

Geschäftsverlauf und bei dieser Gelegenheit kamen wir auch auf Meister Gaggl zu

sprechen, mit dem sie – wie mir schon von früher her bekannt war – in dauernder

Feindschaft war. Da glaubte ich, mich einmal ausklagen zu können und erzählte der

Frau, wie mir Herr Gaggl im Jahre 1919 befahl, aus dem Materialmagazin der

Glanregulierung – auf jenem Platze, wo ich für uns im Jahre 1932 ein Wohnhaus

gebaut habe – verschiedene Materialien, wie Stahlstangen, Flach- und Fasoneisen,

Blechtafeln und auch Werkzeuge zu holen. Während meiner Erzählung dachte ich

an keinerlei Auswirkungen. Frau Hochrinner nahm in den nächsten Tagen den

Schimautz Thomas als Boten auf, erzählte ihm von meinen Erwähnungen und

schickte ihn damit zu Meister Gaggl. Nun brannte die Hölle. Binnen 14 Tagen erhielt

ich eine Vorladung zur Ehrenbeleidigungsklage des Julius Gaggl. Mir ist es nicht gelungen,

mit Zeugen zu beweisen, was 1919 geschehen war. Ich fühlte deutlich, wie OLGR Kügler

auf meiner Seite war. Er könne mir aber ohne Beweise nicht helfen. Nach Urteils-

verkündigung stellte Gaggl den Antrag auf Ehrenerklärung in einer Tageszeitung auf

meine Kosten. Die Antwort des Richters lautete, dazu könne er mich nicht verurteilen,

es sei denn ich würde es privat machen, doch glaube er nicht, daß ich so dumm sein

werde. Ich habe zwar keine Niederlage erlitten, doch der Haß loderte weiter. Daß ich

nicht reinen Mund halten konnte, rächte sich bitter. Mit aller Kraft wollte ich mein eigenes

Unternehmen erhalten. Eines Abends nach Arbeitsschluß, die Gehilfen waren schon

weggegangen, nur ich wollte noch auf eine Kundschaft warten, die eine fertige Arbeit

abzuholen versprach. Knapp vor meinem Weggehen besuchte mich der neue Geselle

meines ehemaligen Lehrherrn namens Josef Smolie, da wurde ich vom Nachhausegehen

abgelenkt und wir gingen gemeinsam in Hochrinners Gastwirtschaft. Wir hatten uns

gegenseitig bekanntgemacht und unterhielten uns über berufliche Fragen. Nach kurzer

Zeit gesellte sich ein gewisser Janesch, der beim Wutte in Dienst stand, hinzu.

Um 10 Uhr herum kam die Wirtin Hochrinner, sie habe das Bedürfnis schlafen zu gehen.

Wir stellten uns zum Weggehen bereit, wurden von unserem Vorhaben jedoch von ihr

selbst abgebracht indem sie erklärte, wir könnten etwas Zeche und auch zum Rauchen

anschaffen, sollten ruhig sitzen bleiben, sie übergebe mir den Schlüssel zur Haustür, welche

ich nach unserem Weggehen absperren solle. Bei diesem Vorschlag ist es geblieben.

Um ca. 12 Uhr verließen wir drei das Lokal, sperrten ab und als wir ins Freie kamen,

mußten wir feststellen, daß es eine besonders finstere Nacht war. Bevor wir auf die

Straßenkreuzung kamen, von der ich jetzt die dritte Begebenheit schildere, sahen wir

zwei dunkle Gestalten, die sich trennten. Einer ging Richtung St.Veit, der andere gegen

Hörzendorf zu. Wir haben dieser Beobachtung keine besondere Bedeutung beigemessen,

glaubten, die seien genauso harmlos auf der Straße wie wir drei. Wir verabschiedeten

uns voneinander und jeder ging seiner Wege. Am nächsten Morgen, noch bevor

ich die Werkstätte betrat, stellte ich den Haustürschlüssel zurück. Ich wunderte mich

noch, daß die Wirtin schon auf den Beinen ist, denn sie war als Langschläferin bekannt.

Sie rief mir zu, eine schöne Geschichte, nie wieder wird sie den Schlüssel aus der Hand

geben. Nun wollte ich wissen, was los sei. Es wurde eingebrochen. Gestohlen wurden

ein Nähmaschinenkopf, Gramophon samt Platten, sämtliche Tischtücher. die Wanduhr

und sämtliche Rauchwaren. Als die Frau mit dem Aufzählen endete, war ich mit meinen

Nerven ebenfalls fertig. Ich mußte mich hinsetzen und von diesem Platze weg holte mich

die Gendarmerie. Anschließend gab es eine genaue Hausdurchsuchung. Um 4 Uhr

nachmittag landete ich mit Josef Smolie im Bezirksgerichtsgefängnis in St.Veit.

Nächsten Tag um ca. 9 Uhr wurde ich als erster dem Untersuchungsrichter Dr.Kügler

vorgeführt. Nach meiner Aussage bemerkte der Richter daß er persönlich die Gendarmen

nicht verstehen könne, einen Menschen, dem man vorher den Haustorschlüssel anvertraut,

des Einbruches zu bezichtigen. Ich wäre ein besonderer Pechvogel. Beide wurden wir

sogleich enthaftet. Das Allerschlimmste erlebte ich aber, als ich wieder heim kam.

Alle, sogar meine Freunde gingen mir aus dem Wege. Ich stand der Verzweiflung nahe.

Es kamen die Pfingsten und am Sonntag fuhr ich zu meiner Kameradin nach Feldkirchen.

Sie war von meinem Fall schon unterrichtet, doch unterschütterlich stand sie zu mir und teilte

mit mir alles Leid. An diesem Tage fing ich wieder an, daran zu glauben, daß das Leben

doch noch einen Sinn beinhaltet.

Mein Weiterverbleiben in Lebmach war für eine zeitlang nicht tragbar. So habe ich mir

ein neues Arbeitsgebiet gewählt, das war Glanegg und Mautbrücken, wo ich bis Ende

dieses Jahres Arbeit hatte. In dieser Zeit kam ich einmal beim Zwatte vorbei, der mich

anhielt, weil sein Motor Gefriersprünge am Kühlermantel hatte. Er fragte, ob ich diese

Reparatur an Ort und Stelle machen könne, er habe zwar schon mit zwei Meistern

verhandelt, jedoch keiner gab ihm die volle Garantie. Ich habe ihm voll garantiert und die

Kosten mit 6.000 Kronen vereinbart. Mit der Arbeit haben wir, ich und der Vater von

den Zwillingen Franz und Otto an einem Sonntag um 5 Uhr früh begonnen und um 4 Uhr